この作者の作品、私は「偉大なるしゅららぽん」「プリンセス・トヨトミ」は以前に読んだ。あまりにぶっ飛んだ奇想天外で壮大な話に度肝を抜かれた。

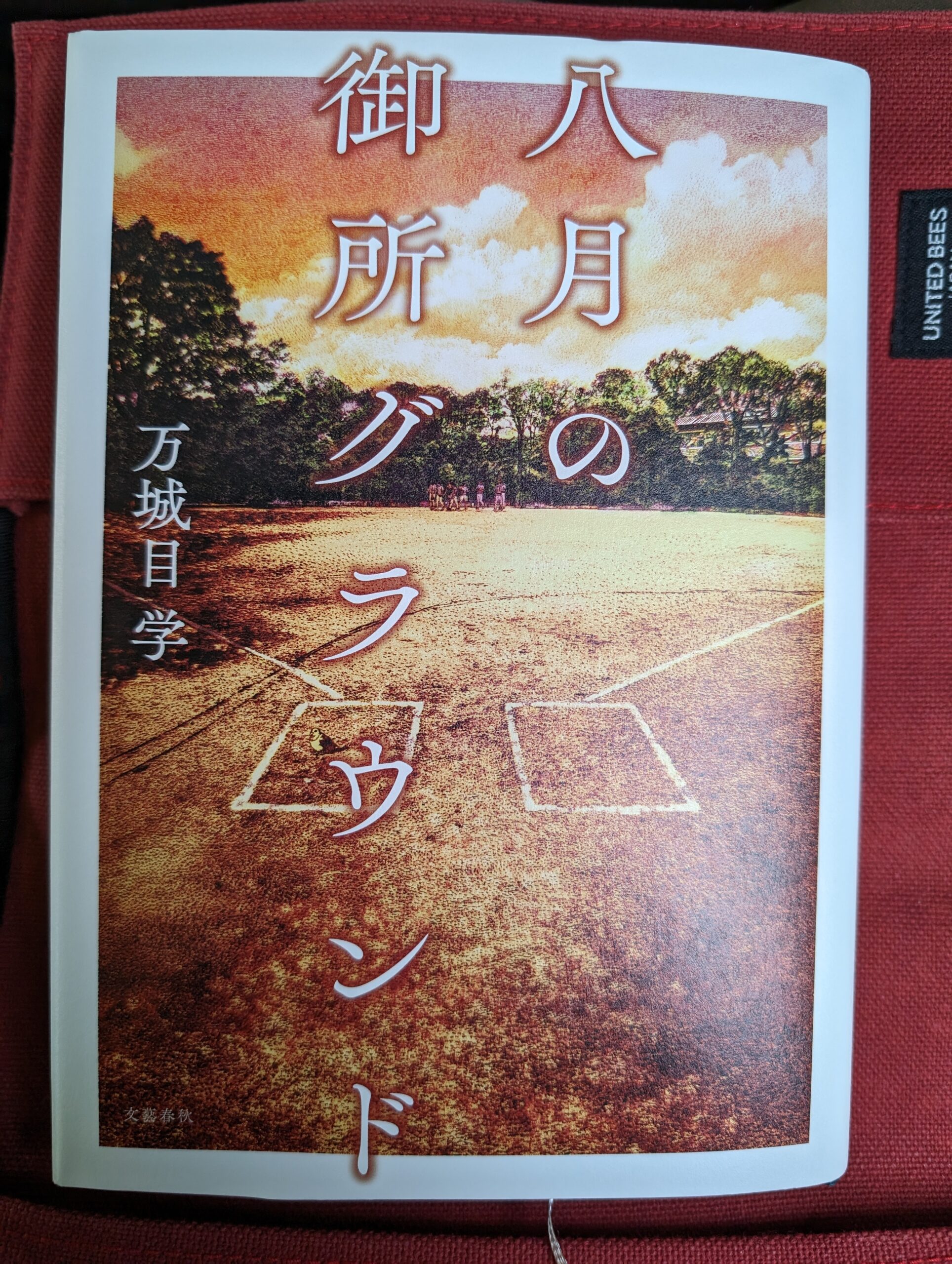

今回、直木賞を受賞したこの作品は、大学生が経験した一夏の、それも暑い京都の御所周辺という狭いところでのファンタジー。

「あなたには火がない」と突然彼女から別れを告げられ、暑い京都でお盆の期間を過ごすことになってしまった主人公朽木。そこに友人の多聞が「たまひで杯」という野球の試合への参加を頼んでくる。「大して野球が好きでも、うまくもないし、早朝からというのもー」と全く気乗りのしないまま、京都御所の敷地内にあるグラウンドに出向くことになる。

見るからに水商売の酒の抜けきれない対戦相手、こちら側も全く野球の経験などないシャオさんを含む全くの寄せ集めチーム。

聞けば、この「たまひで杯」

何十年も祇園のママとして、多くの若者の成長をみてきたその女性にまつわる大会で、多聞の卒論の正否を握る三福教授とそのライバルのチームが毎年、何十年もお盆のこの時期にこの御所グラウンドで続けているらしい。

暑い暑い夏の京都。しかもお盆の時期で人集めに四苦八苦。でも、不思議とギリギリで何とか人数は揃い試合は成立する。

楽しそうに自転車でやって来る助っ人の三人。その驚くべき正体が、やがて明かされていく。

これから先はネタバレになるので控えておくが、「もっと野球をやりたかった」という三人の想いが痛いほど伝わって来る。声高らかに反戦を言うわけではないのに、ロシアのウクライナ侵攻が1年を超えた今、胸に迫るものがある。

ウクライナの、そしてロシアの若者達を、この3人と同じ目にあわせていいはずがない。

ラスト近くに多聞と送り火を見ながら語り合う。

「なあ、朽木。俺たち、ちゃんと生きてるか?」

すぐには、答えることができなかった。

送り火を描いた炎の線はいよいよ細く、頼りなく、「大」の字はどこか骨となって散るように点へと割れていく。ときどき思い出したかのように、炎がぽっと大きく膨らむが、やがてちらちらと瞬き、無音のまま静寂の先へ吸い込まれていった。

「それが…、俺たちとの約束だろう」

多聞に答えたのか、消えかける「大」の字に向かって返したのか、それともこれから会えるかどうかわからぬ三人ヘ伝えたかったのか、自分でもわからなかった。

「あなたには火がないから」

もはや別れた彼女のものではない、誰とも知らぬ声が耳の底でささやいた。