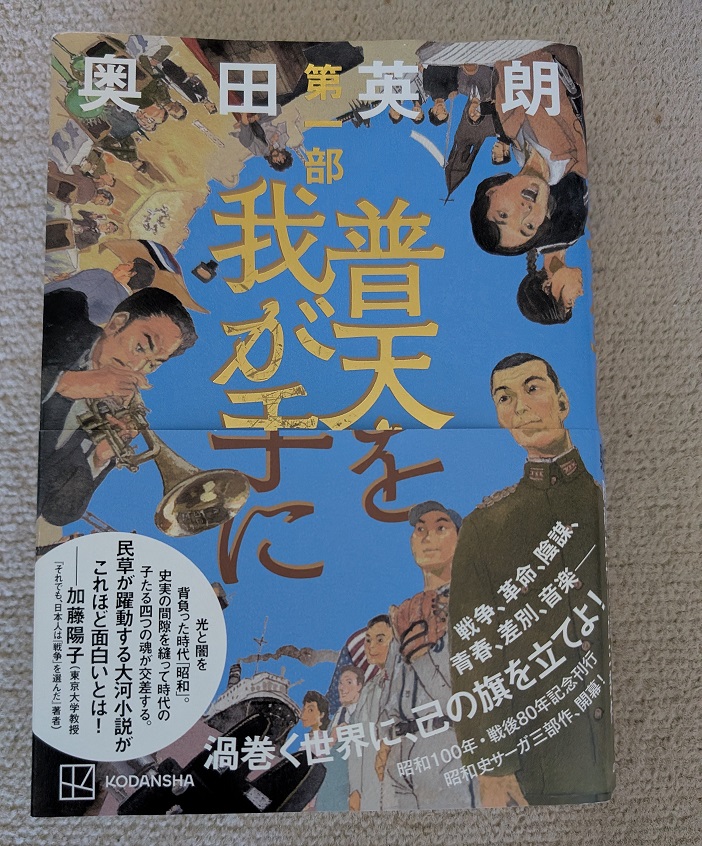

大好きな奥田英朗さんの、それも彼の得意な群像小説。

昭和100年、戦後80年記念刊行、昭和史サーガ三部作

とくれば読まないわけにはいかない。

たった7日間しかなかった昭和元年に生まれた場所も環境も異なる4人、第1部ではその親4人の昭和初期の姿が生き生きと描かれる。その時代、後の第二次世界大戦への道を何故止めることが出来なかったのか、頭の隅にはずっとそのことが地鳴りのようにひっかかって読み進む。一人目は陸軍少佐武田耕三。アメリカへの留学経験もある彼は冷静に日米の力の差を見極め、開戦阻止を目指して奮闘する。二人目は北陸金沢の矢野一家の親分矢野辰一。字もまともに読めない辰一だがどうしたわけか右翼の頭に祭り上げられる羽目に。次は進歩的な婦人雑誌「群青」の編集者森村タキ。過激な活動家ではなかったが、赤狩りの嵐が吹き荒れ特高が始終監視するようになって、次第に自分の思想を固めていく。最後に中国大連に渡った五十嵐譲二。日本本土とは異なり、活気に満ち自由な空気の満州で求められるまま楽団を率い、やがてプロモーターとなってゆく。

軍の内部から、地方から、女性の立場から、そして満州から見る昭和初期。徐々に空気が変わっていくことをそこに暮らす人々の目線で見ていく。

特に印象深いのは、国策として満州に移住させようという、その片棒を担がされることになった譲二。満州の田舎に行って出会った農民たちの苦労、でも自立しているという自負で目が輝いていること。それはとりもなおさず日本の農民が小作として光が見えない労苦にあえいでいることの裏返しだと気づく。その後集団移住をするための視察に来た議員が「本当にあの映画の通りなのか?」と問い詰める場面。あの時代、こうして多くの人が成功を夢見て満州へ渡って行った。新聞もラジオも本当のことは伝えていない。

だんだん息苦しくなる昭和10年代。やがて主役になる昭和元年生まれの4人もすでに中学生になっている。

そして、とうとう真珠湾攻撃へと。

第1部はここまで。第2部の刊行が待ち遠しい。