千利休と秀吉の関係を描いた小説には、以前読んだ山本兼一の「利休にたずねよ」がある。これは彼の茶と美意識と恋愛とそして秀吉との関係とで映画化もされた。

今回読んだ「茶聖」では、利休は茶人として生きることを超越して、武士の荒ぶる心を鎮めるもの、そして世を静逸に導くものとして茶を位置づけ、その為に命を課する。何とも壮絶な生きざまである。最後は自分が秀吉から死を賜ることで、茶が生き残ることまで計算していたことがわかる。

堺の商人であり、茶人でもある宗久、宗及、利休は進出してくる信長に従うことを選び、その茶頭となる。信長は茶を好み、またその道具の価値を高め、戦の報奨に名物の茶道具を与えた。限りある土地、それに匹敵するものにしていったわけだ。

その後、秀吉の世となり、宗久、宗及は臆して引いていくが、利休は茶頭として残り、秀吉を茶に熱中させる。ついには「内々の儀は宗易(利休)に、公儀の事は宰相(秀長)存じ候」とまで言わせてしまう。ただし、この言葉は小説の中には出てこない。

その間、侘び数寄という茶の新しい形を探っていく利休。長次郎に茶碗を焼かせ、詫びた茶室を作り、新しい道具に価値を見出していく。多くの茶人仲間や弟子たち、また武士たちも利休の侘茶に傾倒していく。山上宗二、ノ貫(へちかん)、古田織部、細川忠興、そして息子の紹安と小庵。特に茶の湯至上主義、純粋で不器用、無鉄砲な山上宗二と一茶人として極めたノ貫は、利休の生き方の対極として、愛情を持って描かれている。

さて、その間秀吉はというと、天下を取った後はだんだんおかしな方向へと突っ走り始める。それに対して諫言できるのは秀長だけだが、その秀長が病に倒れる。奉行の石田三成がそれはもう、いやな人物として描かれて秀吉のそばにいる。そして、利休と秀吉の蜜月は終わる。

この小説のもうひとつの主役は茶事である。利休が人と会うたびに、茶室を選び懐石から中立、濃茶そして薄茶ともてなしていく。もちろん場面によっては一部略すことはあるが、どんな茶室を選ぶか、どんな道具でもてなすかに利休の意図が反映されていく。特に一客一亭の時に、その舞台装置は威力を発揮する。また、釜に湯の煮える音、柄杓から茶碗に湯を注ぐ音、茶筅を振る音まで聞こえてきそうな描写が続く。お茶をやっている私は興味が尽きない。いったい誰が監修しているのか気になって調べてしまった。木村宗慎氏だった。少し彼のことを検索して、日ごろ私が感じていることの答えが見えてくる。これから注目していきたい人だ。

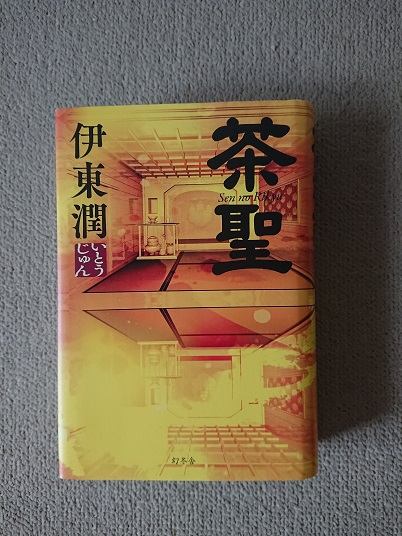

最後にカバーを外してみて出てきたのは背に題名と作者があるだけ、桑染一色の表紙だった。各章の頭に黒い頁を挟んだつくりとともに心憎いばかりの美意識を感じる本である。