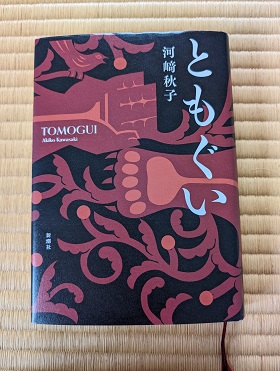

凄い小説に出くわした。

今回の直木賞受賞作。そうでなければ決して手に取ることはなかっただろう明治時代の北海道を舞台とする猟師熊爪の物語。

山で猟を生業とする熊爪。親もわからず、ただ養父から山で生活するための手段を叩きこまれた。学問もないが生活の中で自然の営みや循環を誰よりも理解している。

ほとんど人と接することのない彼の猟師としての生き方、考え方、感じ方、それがひしひしと伝わってくる。本当に狙った獲物以外を殺すことはなく、奪った命は余すところなく使い切るし、残りは他の動物の食い物とする。毛皮は白糠の街で金に換え、次の猟のための弾と少しの米を買い、あとは山菜をとって暮らしていく。

そんな中、阿寒から里に出没する「穴持たず」を追って熊爪の山に入り、大けがを負わされた男を助けたことで、熊爪も「赤毛」と対決することになる。

冒頭の雄鹿の猟の場面から、その緊迫感のある猟という命をかけた狙う側と狙われる側のやりとりの描写が圧巻で、クライマックスの赤毛との対決でそれが極まる。

その後も話は続き、猟師として生きることをやめてしまった熊爪。

そのくだりを読み始めたときは、「これはいらないのではないか」と感じたが、決してそうではなかった。これからが、「ともぐい」だったのだ。

最後まで自然の中のひとつの生き物として、他の山の生き物に命を与えるものとなることを望んだのだ。