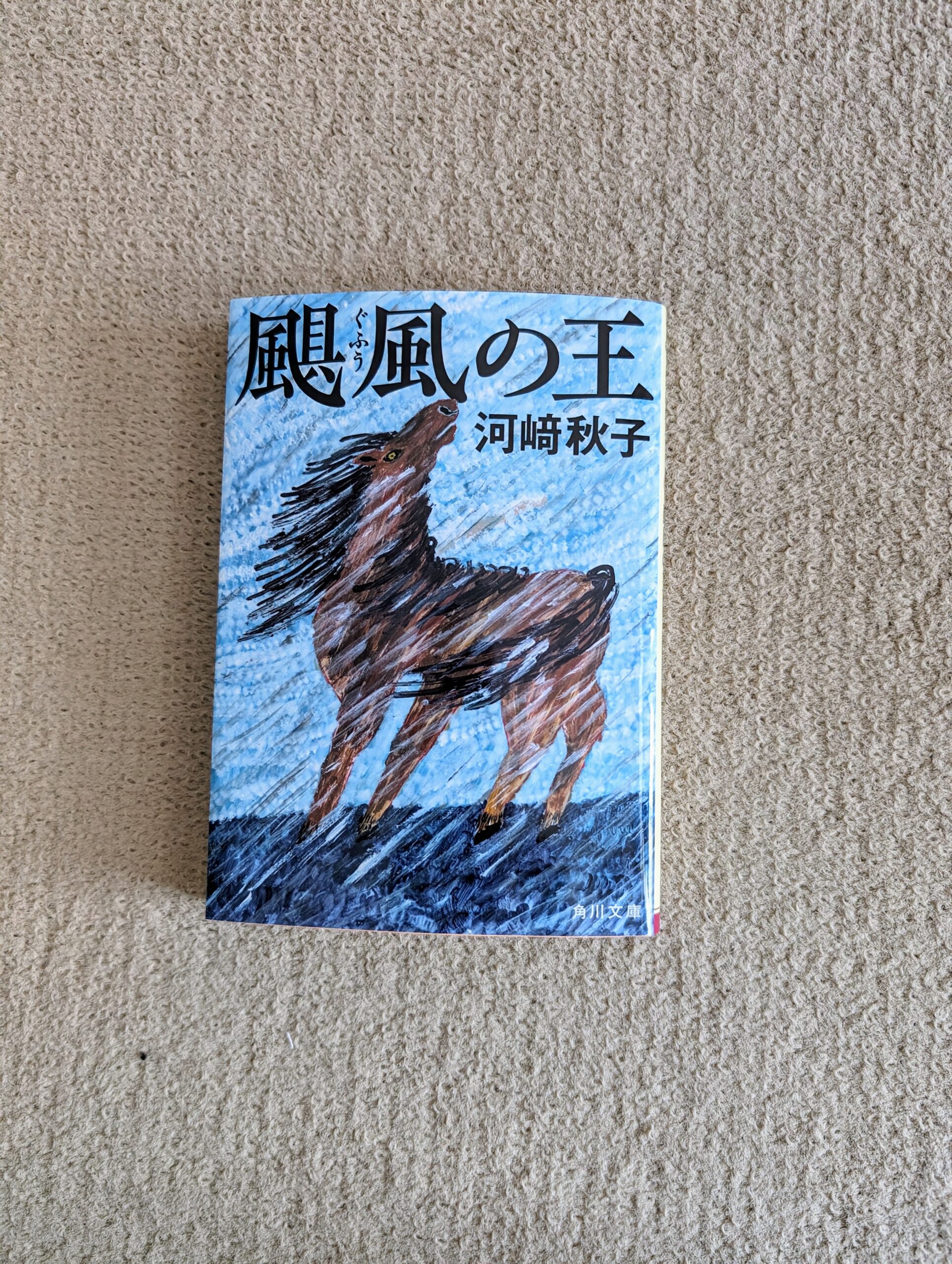

「ともぐい」で衝撃を受けたこの作家の10年前の作品。”6世代にわたる馬とヒトとの交感を描いた生命の年代記”(解説より)

明治の世、東北の農村で働く18才の捨造。生まれてすぐに生家の庄屋宅から子のなかった小作農家に養子に出され、早くから鍬をふるい、10才を過ぎるころにはほぼ大人と同じ働きをができた。その養父養母を立派に見送り、そうして18才となった今、黙々とよく働く青年へと成長した。

雨の日は仕事ができないので、そんな時に生家にいる母に道端の花を摘んで会いに行く。精神を病んでいる母は捨造の来訪を喜んで待ち、「捨造の話は全て楽しい」と邪気のない笑顔を交わし合い束の間の再会をする。

庄屋に生まれながら、そして母は精神を病んでいるとはいえ、生きているのに、なんで捨造はこのような生き方をしなければならないのだろう。それより、捨造という命名から不可思議で、いやでも出生の謎を考えながら読み進むことになる。

捨造は自分の出自については早くから聞かされ、受け入れようと努めていた。たとえ村の悪餓鬼どもや口さがない大人たちから揶揄されようとも、

「恥じることはね。俺ぁちゃんと産んでもらって、ちゃんと育ててもらったんだ」

と意に介さないようふるまった。多少の無理と意地はあった。時折、我慢が辛くなると無言で空を見上げ、無心で雲の動きを目で追った。時間が許せば半日でもそうしていた。辛抱という言葉を枕に育ったような捨造には、それが精一杯だった。

今読み返してみると、この「ちゃんと産んでもらって」の本当の意味をがひしひしと伝わってくる。

八方塞がりの狭い村での貧農の暮らし。あるとき、包み紙として使われていた新聞紙を手に取り、なんの気なしに見た記事の広大な土地の写真に惹きつけられる。『開拓民募集』誰も住んでない場所を、自分の手で拓き、住む。翌日、早朝に母の座敷への駆け込んで北海道へ行くことの決意を告げる。そして、素性の知れた故郷の馬と運命を共にしたいと、栗毛の牝馬を手に入れる算段をつける。別れを告げに言った捨造に母は餞別といいながら、奥の文卓からぐしゃぐしゃになった紙の塊を渡す。隣村に馬を受け取りに行った捨造に馬主は、「こいつは寒さについては曰くのある血筋」だと太鼓判を押す。

こうして、捨造は生まれ故郷を後にするのだが・・・・

ここから、馬と捨造の話、いえ、母から渡された紙の塊を拡げてみて、捨造が生まれる前の母とこの馬の先代の話が始まるのである。

ここからは想像を絶する、凄まじい母ミネと葦毛の牡馬アオの逃走劇。そして、雪崩で偶然できた雪洞の中で2か月以上耐えて、腹の中の子を守り通して、結果捨造が生まれたことがわかる。第1章「乱神」は今の母からは想像できないが、凄まじい生命力と精神力を持った母ミネの物語。

とにかく圧倒され続けて読み進む。

第2章「オヨバヌ」は北海道に渡って何とか馬の育種で生計を成り立たせられるようになった捨造と、孫和子の物語。捨造から厳しく指導を受けて、馬とともに生きる決心をした和子。馬とのかかわりはミネから数えて4代目の和子。しかし・・・

この章の終わりで、馬との生活をあきらめて街へ転居することにした捨造一家。一気に捨造の体が小さくなっていく。

第3章の「凱風」では、案の定、馬と切り離された捨造が亡くなったことを知る。和子も年老いて、馬のことはあまり口にしない。だから孫のひかりは、かつては「馬とともに生きていた」というこの家族の重い歴史は知らないまま育った。しかし、脳卒中で倒れた和子が、ICU(集中治療室)の中で最初に発した言葉は

「馬ぁ、あれ、まだおるべか」

そして、命はとりとめたものの半分夢の中にいるような状態の和子は・・・

「おじ、じ」

え、とひかりが聞き返すと、今度は明瞭に「おじ、じ」と繰り返した。目の前の孫と記憶の中の祖父とを混同している。共通しているのは祖母の肉親であることぐらいしかないというのに、ひかりが掛ける言葉を探していると、ゆっくりと違う言葉を紡ぎ始めた。

「ごめん。ごめんな、おじじ。島から馬、出されねえ。あたしも、結局馬、助けられんかった・・・・・・」

みるみるうちに祖母の顔がくしゃり歪み、目が潤み始めた。ひかりは返答せず祖母の体を抱きしめる。清潔な洗濯物と、急に強く感じられるようになった老人特有の体臭が入り混じった匂いがする。

ひかりの肩口から細い嗚咽が聞こえてくる。呼応するように自分の涙腺が反応して、ひかりは目を閉じ必死で耐えた。耐えろ。泣かずに耐えて、私は自分にできることを考えなければならない。

ひかりは宥めるように祖母を強く抱きしめる一方で、あることを考えていた。自分はこの祖母の病を治してやることはできない。元の姿に戻してあげられない。

せめて重すぎる憂いを。変えられなかった過去を、全て解放してあげたい。その方法を、必死で考え始めた。

この箇所を読みながら、ひかりは耐えた涙だったが、私は声を出して泣いた。

結末は・・・・

明治の初めから現代まで、時代の変遷とともに変わる暮らし。それも特に馬とのかかわりあい。開拓期の北海道の厳しさ。

ミネの「吉次との子を産むのだ」という信念、精神力、生命力の強さ。捨造の実直さ、忍耐強さ、そして厳しさ。和子の無念さ。そしてひかりの一筋の光をもたらす聡明さ、力強さ。この家族それぞれの生き方はズシンと私の心に響き、しばらくこの余韻に浸っていたい。そんな珠玉の小説でした。