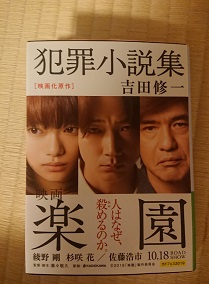

2か月前に読み終えたこの本。今もずしんと私の胸にその重さが残っている。

綾野剛、佐藤浩市などで映画化されてるようだが、それは観ていない。

実際の犯罪を基にした短編集で、「ああ、あの事件」と頭の隅に残っているが、その奥にはこんなドラマがあったとは・・・・

5つの短編はどの主人公も悲しい。例えば「百家楽餓鬼(ばからがき)」は大手製紙会社の社長が賭博で会社の大金を使い込んだ事件。その報を聞いたときは、「なんという浅はかな経営者」という印象しかなかった。しかし、この小説を読むと御曹司として生まれて普通の人間関係を構築することの難しさを痛感させられた。幼馴染で唯一の親友と思っていた勇吾が主人公の永尾に500万円の借金を頼んできたとき、

「うん。だって、おまえにとっちゃ、大した金額でもないんだもんな」

美味かったねぎまの肉が腐っていたようだった。よく冷えたビールに、あのバイトの子の唾が入っていたようだった。

「俺を誰だと思ってんだよ」と永尾は笑う。

「だよな。ありがと!」

長い付き合いで初めて手を握られた。汗ばんだ嫌な感触の手のひらだった。それが、人生でたった一人できた親友の手のひらだった。

悲しい、やるせない。

この主人公の永尾だけではなく、すべての事件と主人公が、救いようのない泥沼の中であがいている。それは本人がもたらしたものというより、周囲の人とのひずみの積み重ねでできたもの。主人公の周りに、もう少し心をゆるす人がいれば・・・・

つくづく、「人は社会の中で、人との関係で生かされるものなんだ」と感じている。

暗い、どうしようもなく重い、だけども、強く惹きつけられる1冊だった。